1. はじめに

種数は,多様性を測る最もシンプルな指数であり,干潟の生物モニタリングなどでよく使われています.

しかし,種数データの取り扱いは意外と難しく,間違った使われ方で評価に使われることもあります.

ここでは,まず,種数データには2つのタイプがあることを説明し,次に,それがサンプリングの回数を重ねるに従って増える性質を持つことを説明します.

さらに,この性質のために種数の比較において注意しなければならない点,及び種数の比較がどうすれば公平に行う事ができるのかについて説明します.

2. Species densityとnumber of species

種数を扱う場合,まず,その定義をはっきりさせる必要があります.

例えば,干潟等に棲息する底生生物を対象とした調査では,通常,コドラートと呼ばれる方形枠を用いて生物をサンプリングし, 面積もしくは体積当たりの個体数や種数を計測します.場合によっては,複数回のサンプリングを行います.

コドラートによる1回のサンプリングで観測される種数は,コドラート当たりの総種数と個体数当たりの種数の2つがあります.

前者は面積当たりもしくは体積当たりの種数であることからspecies density,後者の種数はnumber of

speciesとして,明示して区別することがあります.また,コドラートによる複数回のサンプリングを行った場合,サンプル間で平均した種数(species densityの平均)とサンプル当たりの種数(number of

species)の2つを定義することができます.

ここまでの話を整理すると,以下の通りとなります.

| 回数 | 種類の見方 | |

|---|---|---|

| サンプルベース | 個体ベース | |

| 1回 | ・Species density | ・Number of species |

| 複数回 | ・Species density(複数サンプルの平均) ・Number of species |

定義できるかについては十分な検討が必要 |

なお,ここでは,サンプルごとに種数を見る方法をサンプルベース,個体当たりの種数を見る方法を個体ベースと呼んでいます.ちなみに,複数回のサンプリングで得られた生物サンプルを1つにまとめてから個体当たりの種数を見ることもできますが,その方法の良否については検討が必要です(*1).

3. サンプリングの努力量

冒頭で述べた種数データの間違った使われ方について,その理由をnumber of speciesを使って説明します.

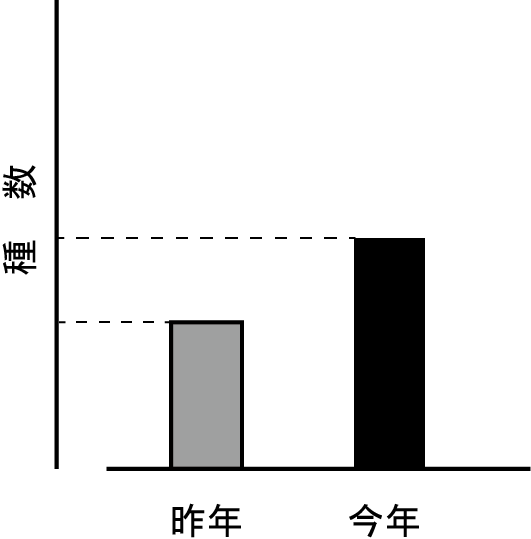

Number of speciesでは,例えば,「昨年は100種が観測されて今年は150種観測されたので多様性が向上した」といった比較がされることがあります.

当然,これらの数値を比較すると150種の方が多いに決まっています.

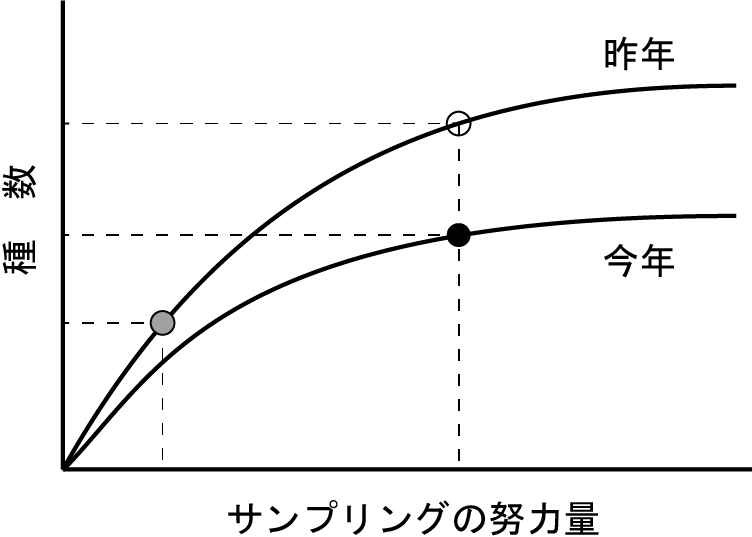

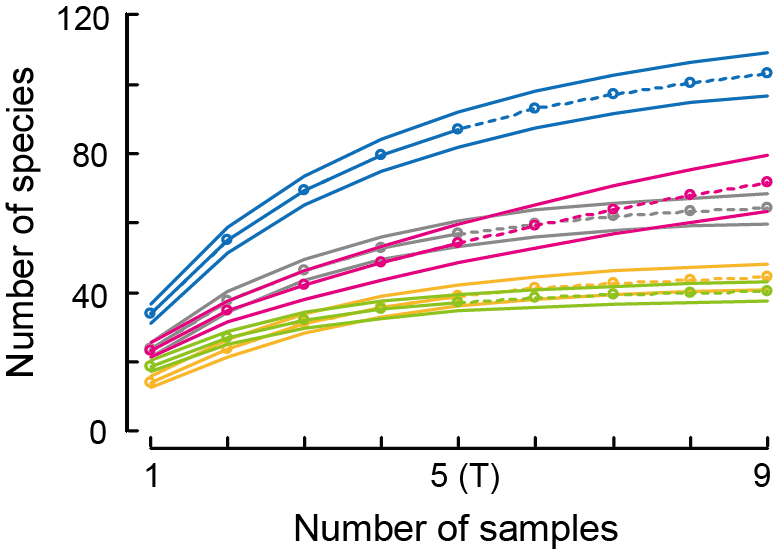

しかし,number of speciesは,サンプリングを繰り返すごとに大きくなる累積値です. サンプリングの繰り返し回数を努力量(個体ベースの場合は生物の個体数,サンプルベースの場合はサンプリングの回数)として考え(図の横軸にして考え), number of speciesを縦軸とした累積曲線を描いてみると以下のようになります. この例では,同じサンプリングの努力量の下で比較すれば,昨年のnumber of speciesの方が明らかに多い事が分かります.つまり,「...今年は...多様性が向上した」は,誤った比較によって導かれた結論であることが分かります.

4. Sample coverage

しかし,「努力量」とは,あくまで観測者の都合に過ぎない評価軸であり,これを横軸に置くことで,本当に公平な比較をしている事になるのか?という疑問も出てきます.

Chao & Jost (2012)(*2)は,sample coverageという指標を使えばこの疑問に応えられると主張しています.

Sample coverageは,次のサンプリングで観測される種が既に観測された種である確率を示しており,サンプリングによって生物相がどれくらい完全に観測されたのかを示しているとも解釈できます.

また,sample coverageは,種数の累積曲線の変化率でもあり,以下のように視覚的に説明することもできます.

なお,sample coverageの定式化はGood (1953) (*3)によって行われましたが,Chao & Jost (2012)がこの分野で応用できることを初めて示しました.

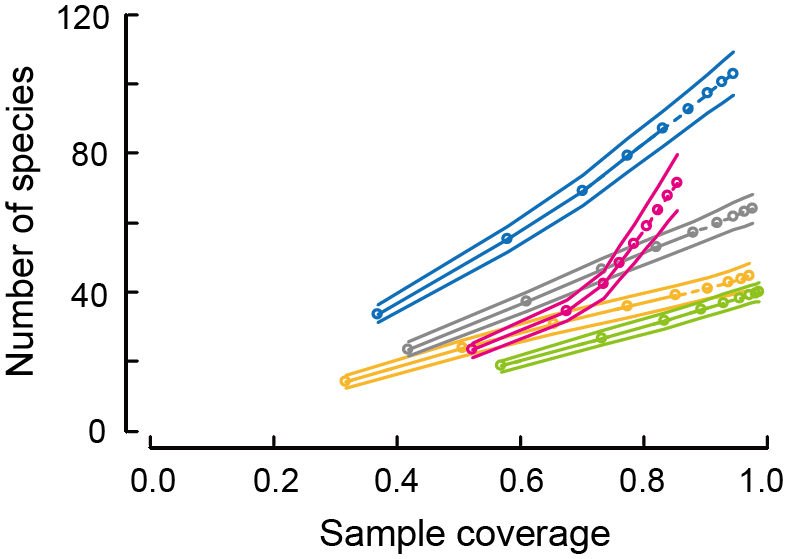

Number of speciesは,サンプリングの努力量を横軸とした場合とsample coverageを横軸とした場合で見え方が変わります.

下の例では,いずれの見方をしても防波堤の壁面(シアン)でnumber of speciesが最も大きいことに違いはありません.

しかし,number of speciesは,サンプルの数(努力量)を横軸とした場合には干潟(マゼンタ)とアマモ場の底泥(灰色)との間に明確な差が見られませんでしたが,sample

coverageが0.8程度以上であれば,干潟の方がアマモ場の底泥よりも多くなっています.

sample coverageをさらに大きくすると(観測を完全に近づけると),防波堤の壁面のnumber of speciesに匹敵する程度になるようにも見えます.

(オレンジ色は潮下帯,緑色はアマモ場の葉上を示しています)

5. サンプリングの努力量とsample coverageのどちらを使うべきか?

Sample coverageとサンプリングの努力量のどちらが種数の比較を公平にする指標なのでしょうか?

例えば,サンプリングの努力量に対するspecies densityの変化は,感覚的にも理解しやすく,これを使った種の豊富さの議論に不公平性を感じる人はほとんどいないと思われます.

これは,面積当たりもしくは体積当たりで比較することが,コンセンサスを得られているためであると考えられます.

しかし,上記の例は,サンプリングの努力量に基づいて種の豊富さを比較する事が必ずしも適切ではない可能性を示しています.

さらに,公平な比較に不向きなspecies densityのケースも見られるようになっています.

例えば,近年技術開発が進んでいる環境DNAの網羅的解析(水を採取して実験室で分析することで生物相を推定できる技術(*4, 5))では,サンプルの状態や分析の技能によって検出できる種数に差が出ます.

このため,網羅的解析で得られたspecies densityを比較しても,それは公平とは言えません.

この結果を公平に比較するためには,複数のサンプルを採って,sample coverageに基づいたnumber of speciesに変換する必要があります(*6).

ここまでの考察を踏まえ,サンプリングの努力量とsample coverageの強みと弱みをまとめると以下の通りとなります.

なお,目的が場全体の種の豊富さを比較することであれば,強みと弱みに関係なく,species densityではなくnumber of speciesを用いなければならず, その公平な比較のためにはsample

coverageを使う必要があります.

そして,合理的な結論を導くためには, より高いsample coverageの下でnumber of speciesを比較することが望ましいと考えられます(*7)

| 強み | 弱み | |

|---|---|---|

| サンプリングの努力量 (Species densityなど) |

・計算が容易. ・「種の豊富さ」に関して,人の感覚にあった説明に向いている. |

・「場全体の種の豊富さ」は評価できない. ・間接的な方法で種を確認する場合,公平な比較ができない可能性. |

| Sample coverage | ・生物の面からどれくらいサンプリングができているのか評価できる. ・種の確認が間接的であっても種の豊富さを公平に評価できる. |

・感覚的にわかりにくい. ・サンプルベースの場合,同じ条件で得られた複数のサンプルが必要となる. |

2025年4月14日細川執筆

参考文献

*1 細川真也・百田恭輔(2019)港湾における小型無脊椎動物の種の多様性指数―2つのサンプリングエフォートの考え方の比較―,港湾空港技術研究所資料,No. 1361,pp30.

*2 Chao A, Jost L (2012) Coverage-based rarefaction and extrapolation: Standardizing samples by completeness rather than size. Ecology 93: 2533-2547.

*3 Good IJ (1953) The population frequencies of species and the estimation of population parameters. Biometrika 40: 237-264.

*4 Minamoto T, Yamanaka H, Takahara T, Honjo MN, Kawabata Z (2012) Surveillance of fish species composition using environmental DNA. Limnology 13: 193-197.

* 5 Miya M, Sato Y, Fukunaga T, Sado T, Poulsen JY, Sato K, Minamoto T, Yamamoto S, Yamanaka H, Araki H, Kondoh M, Iwasaki W (2015) MiFish, a set of universal PCR primers for metabarcoding environmental DNA from fishes: Detection of more than 230 subtropical marine species. Royal Society Open Science 2: 150088.

*6 細川真也・百田恭輔・大倉翔太・小室隆(2020)環境DNAによる沿岸域魚類の網羅的な推定と多様性評価,港湾空港技術研究所資料,No. 1373,pp31.

*7 Roswell M, Dushoff J, Winfree R (2021) A conceptual guide to measuring species diversity. Oikos 130: 321-338.